内容提要:

“东数西算”政策推动西部数据中心建设,但供给过剩导致低利用率和高成本。数据中心算力利用率仅20%-30%,投资浪费严重。“国家云”方案试图通过统一管理闲置算力解决过剩问题,却无法创造需求,也无法解决算力成本高企、硬件软件差异及重复建设问题。

一、东数西算言犹在耳,在产业政策指挥棒下,数据中心算力即出现严重的供给过剩。

大家都知道,我们的产业政策一方面能够通过国家的集中投入,在无偿资金、优惠地价、税收减免、人才集中使用、政府和国企优先采购、项目奖励等统一筹划下迅速推动一个产业的发展。比如二十年前的光伏产业、十年前的电动汽车和新能源产业,五年前的大数据产业。但产业政策在集中力量办大事的同时,也因为产业政策中必然存在的资源奖励和政绩奖励机制,自然而然地带来了项目一哄而上、产能迅速过剩,导致产业快速发展之后又快速内卷而一地鸡毛的后遗症。

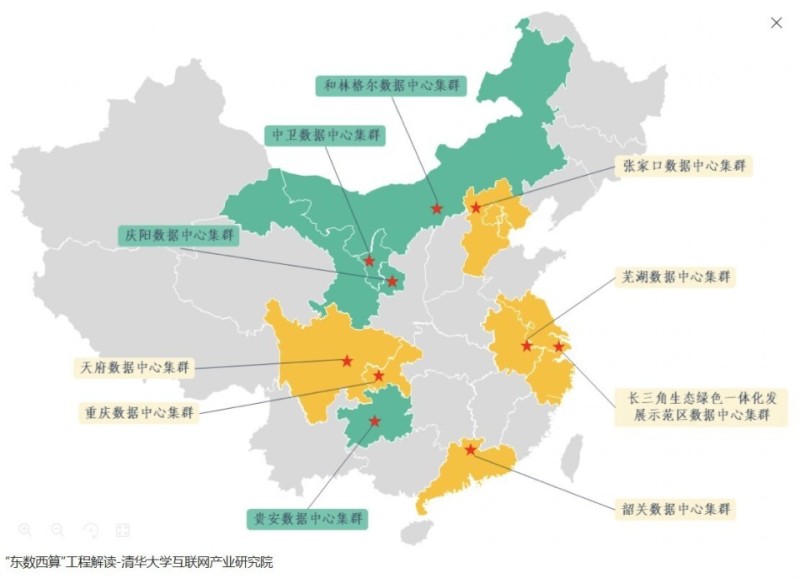

比如几年前我们的产业政策集中发展大数据产业,提出了东数西算的概念。该概念鼓励各地政府和有关企业在人口较少、能源丰富的西部地区建设数据中心,以服务于更发达的东部经济区。

在这一概念的指引下,各地投入巨资,很快在西部建立了众多数据中心。

但经济学早就警告过我们,集中资金提高供给很容易,培育新的需求来与供给配套,却受到市场规律的约束,因而基本上不太可能。萨伊定律在现实经济中存在极大的局限性,早已被市场反复证明。前几年吹得天花乱坠的5G需求,也已经验证了这一经济学问题。

因此在数据中心快速发展导致产能过剩后,国家的产业政策转向了人工智能,但数据中心严重过剩的后遗症,至今还在令人头疼的处理之中。

二、工业和信息化部提出用“国家云”来应对日益低效和供给过剩的数据中心计算能力。

关注数据中心的人自然了解,在经历了三年的基础设施发展热潮之后,许多地方政府支持的数据中心现在面临着低利用率和高运营成本的严重问题。因此,国家正在寻找改变管理数据中心过剩容量的方法,并提出了一个新的全国性系统来重新分配剩余的计算能力。

由于芯片更新换代很快,前几年花巨资建起来的数据中心越来越老化,而社会对数据中心计算能力的需求,增长较为缓慢,加之这几年经济低迷,需要数据中心服务的新客户越来越少。为解决各地巨大的数据中心算力闲置与浪费,工业和信息化部、发改委等部门提出通过协调一致的国家云服务来重振该行业的生存能力,该服务将统一跨地区的计算资源。

统一管理各地闲置数据中心计算能力的“国家云”方案,由工业和信息化部推动,涉及构建一个网络,允许将未充分利用的数据中心的剩余CPU能力汇集和出售。该方案的目标是到2028年在全国范围内实现公共算力的标准化互联。

据中国信通院陈奕丽介绍,“一切都将交给我们的云,执行统一的组织、编排和调度能力”。

三、“国家云“能够集中过剩和低效的数据中心算力,但无法新增算力需求,也无法解决数据中心迅速老化的难题。

和东数西算一样,基于计划经济思维模式提出来的“国家云“概念,表面上似乎是为了解决各地数据中心算力供给过剩的问题,但实际上并无解决这一问题应有的措施和手段。

第一,“国家云“本质上只是将各地过剩的算力集中起来,但并不能创造算力需求。

在经济学上,供给过剩,必然是供给的增长超过了需求的增长,导致了供求失衡。在纯粹的竞争市场中,资金会根据供求关系发出的价格信号来决定增加或减少对某一个产品的投入。供不应求,价格上涨,企业就会增加投入,进而增加供给。价格下跌,企业就会减少甚至停止生产,使供给与需求动态平衡。

但在产业政策中,指导企业投资的信号不再是价格这样的市场信号,而是资金、免税、政绩等非市场信号。在东数西算这样的产业政策引导下如此,“国家云”也不可能免俗。

从信通院陈奕丽的介绍来看,“国家云”也不过是通过行政手段将各地闲置的算力集中起来,将原本各地寻找算力需求的过程集中到管理国家云的机构中,做起了独家垄断的生意。这样的项目不仅没有带来算力需求,还因为垄断经营而增加了寻找需求、吸引需求的难度。

解决算力过剩的核心是增加算力需求,而不是如何销售过剩的算力,这在经济学中属于基本常识。

第二,“国家云”无法解决算力成本问题。

几年前各地建立的数据中心,实际上面对日新月异、迅速发展的芯片产业,算力成本已经严重高企。去年每亿元投资的CPU和GPU的算力,是五年前的50倍到100倍。这意味着算力成本五年来下降了99%左右。这导致各地几年前建设的大批计算中心,还未投产其算力成本即已过时。

即使一些数据中心拥有一些最快的 CPU,但现在却处于闲置状态。这是一个严重的问题,因为数据中心硬件具有确定的使用寿命。

此外,CPU 及其相关组件的购买成本高昂,并且可能很快就会过时,使未使用的基础设施成为一种严重的财务负担。

数据中心的运营成本也相当高昂,冷却系统、电力和维护需要消耗大量资源。当高性能数据中心的 CPU 未得到充分利用时,它们仍然会产生持续的费用,进一步推高了数据中心的成本,这对扩大算力需求非常不利。

第三、“国家云”无法解决各地数据中心硬件和软件架构的差异所导致的无法统一算力标准化问题。

这些年各地在搭建数据中心的过程中,在技术方面,有的采用了国内华为的芯片方案,有的采用了国际上最成熟和最先进的英伟达方案。这就使得将包括英伟达和华为昇腾芯片在内的各厂商的CPU集成到统一的国家云中,构成了严重的障碍。

硬件和软件架构的差异使标准化变得困难,政府最初为金融服务等实时应用程序提供 20 毫秒延迟的目标在许多远程设施中仍未实现。

也就是说,国家云设想的那种无缝体验,用户可以“指定他们的要求,例如所需的计算能力和网络容量”,而无需关心底层芯片架构,

这一愿景能否实现取决于如何解决基础设施不匹配的问题,并克服目前分散中国算力格局的技术限制。基本上,这是一个无解的难题。或者说,解决这一难题的成本,可能超过了解决这一问题后,所能集中起来的算力的销售收入。因而成为了一个不符合经济原则的技术难题。

第四、“国家云”解决不了算力重复建设、投资浪费的问题。

据报道,目前我国数据中心算力的利用率,徘徊在20% 至30% 之间,这严重破坏了经济和能源效率。

但即使如此低的算力使用率,在国有资本占比越来越大,投资的效益目标被政绩目标所取代后,各地对数据中心的投资仍然乐此不疲。

虽然国家发展和改革委员会注意到数据中心算力的严重闲置,已介入实施更严格的控制。在过去18个月中,已有100余个项目被取消,与2023年只有11个被取消形成鲜明对比。

但各地并不惧怕项目申报越来越严厉的挫折,政府对数据中心的投资仍然很大。仅2024年政府对数据中心的公共招投标就达到247亿元人民币,2025年上半年已经拨款124亿元。

当然,新的数据中心项目有了更高的要求,必须满足特定的利用率阈值,并在批准前获得购买协议。但实际上,在各地通过投资获得经济增长的政绩冲动,国有企业之间订立虚假的算力需求合同简直易如反掌,所谓更高的要求也不过是文字游戏。这些最新的数据中心的CPU和GPU的配置虽然比几年前要好很多,但没有算力需求支撑的数据中心,多好的配置闲置几年之后,都将成为一堆废弃物。

【作者:徐三郎】